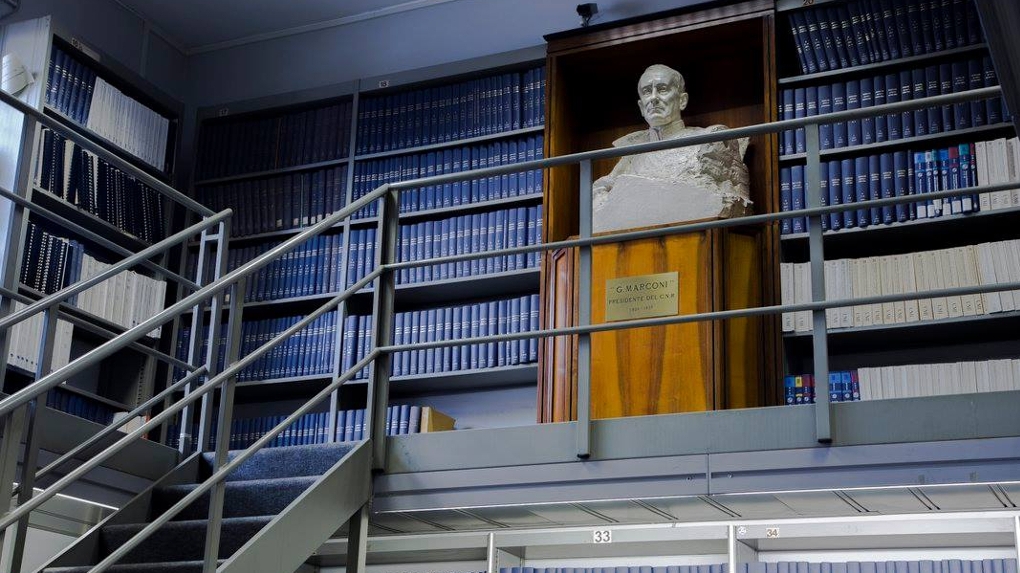

Tecnica antichissima, basata sull’accostamento di tessere di materiali diversi, è oggetto di studio dell'Istituto di scienza, tecnologia e sostenibilità per lo sviluppo dei materiali ceramici del Cnr che, da oltre trent’anni, fornisce il proprio know-how per indagini diagnostiche e conoscitive propedeutiche al restauro e alla conservazione, ma anche a supporto di studi storico-artistici